中证鹏元:2020违约债券处置破产加速、回收放缓,市场化待提高

本文来自微信公众号“中证鹏元评级”,原标题《专题研究 | 2020违约债券处置(上):破产加速、回收放缓,市场化待提高》。

主要内容

2020年突发的疫情让监管层和市场不得不加快推进前期政策落地,完善相关制度,风险的暴露和处置出现了新的特征。

违约处置分析:(1)处置概括:2020年延期兑付和破产重整增加,处置时间缩短,但受疫情影响,相关破产程序出现延期、或不能如期完成执行的情况。破产主体分布在20个行业,其中,机械设备行业,占比17%,且已违约国有企业采用破产重整/清算的比例高于民营企业。(2)主流回收方式下的回收率:全市场的回收率较低,不足7%。如果扣除技术性违约和采用破产程序的,回收率12%,仍处于较低水平。目前的回收差异性较大,国有企业与民营企业相比,回收时间相对较短,主要在于政府支持和舆论压力。但从最新的国企违约看,兑付能力和积极性有所降低,进入破产重整的数量有所增加。

市场化风险处置方式:在传统风险处置方式外,2020年相继推出债券置换、现金要约收购两种主动管理负债的方式,目前分别有3只债券进行了债券置换,1只债券进行现金要约收购。既有案例拉开了市场化处置债券风险的序幕,但仍处于探索期,市场化程度有待提高。

正文

我国债券市场在2014年出现违约之后的两三年内,刚兑意识仍然存在,违约后发行人、政府兑付的积极性较高,债券清偿比例也较高。随着违约数量的增加,尤其是2018年以来的迅速增长,违约债券的边际清偿率有所下降,一方面是因为风险主体到期债务规模过大,资产负债重组难度高,另一方面,也是因为发行人兑付积极性弱,包括兑付能力和兑付意愿出现转变。2019年末,监管部门积极推动违约债券的市场化处置,发布了多个文件,2020年突发的疫情让监管层和市场不得不加快推进前期政策落地,完善相关制度。(关于2020年违约分析可参见《2020年违约分析:风险扩容,刚兑预期进一步打破》)本次分析将分为上下两篇,上篇主要介绍2020年的处置特征,下篇介绍制度改革及风险处置关注点。

一、违约债券处置分析

(一)处置概况

1、延期兑付和破产重整增加,处置时间缩短

从违约后的处置看,主要有自主协商和司法途径,目前常见的方式有变更债券条款、加速资产变现、进行破产重整等,其中,2020年延期兑付和破产诉讼有明显增加。2019年以来违约债券更多地选择延期兑付,但多是在违约后与持有人达成延期兑付协议。而2020年延期兑付多发生在违约前,即在到期日前与持有人签订展期协议,从而避免触发约定的违约事件带来的信用等级下降、再融资难度上升等。据不完全统计,2020年有43只债券公告延期兑付,14只为海航系存续债券,涉及29家主体,其中25家为首次违约。

此外,已违约主体进入破产的进程加快,累计有42家企业进入破产重整,其中34家是债券违约后进入破产重整程序,2020年法院受理了15家公司是破产重整申请。分年度看,2018年违约的主体中有17家陆续进入破产重整,2019年违约的主体中有11家进入破产重整,2020年违约的主体中有4家进入破产重整。

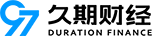

从破产重整申请人看,42家企业中21家为债权人申请,其中9家发生在2020年,一方面反映出,债券持有人运用司法手段维护自身权益的意识提升,另一方面,从当前市场环境来看,债务人宣布破产重整,带有一定的弃债嫌疑,带来的负面影响较大,尤其国有企业。从进入破产重整程序的时长看,2018年以来,违约主体在风险暴露后进入破产重整的时长明显缩短,一方面,发行人的违约是由破产事项引起,另一方面,是因为破产受理效率相对提高。

2、破产主体特征

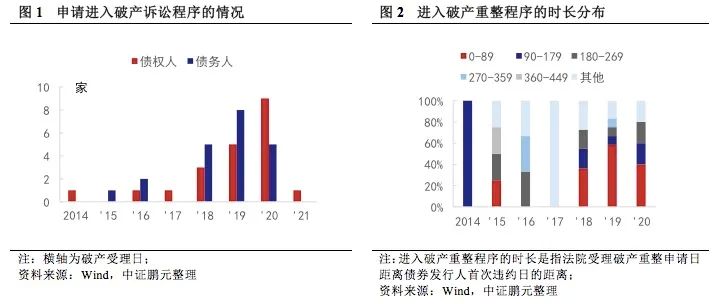

从行业分布看,进入破产重整的企业主要分布20个行业,覆盖了已违约主体所在的70%以上的行业。其中,机械设备行业,占比17%,因处于传统产能过剩行业,债务负担重且自身重整能力有限;其次是综合行业,因债务人业务呈现多元化,但核心业务收入规模小,非核心业务收入规模大但利润率较低,整体盈利能力不强,且部分业务扩张扩快,存在一定风险。例如,亿阳集团,主要从事IT应用服务和商品贸易,收入增长依赖毛利率较低的贸易业务扩张,主营业务盈利能力弱,利润依赖投资收益。从破产比例看,机械设备、汽车和电器设备行业已违约主体中进入破产的比例较高。

从企业性质看,已违约的国有企业进入破产重整的占比为26%,高于民营企业的19%。其中,2020年来有7家国有企业进入破产诉讼程序,占比58%。综合申请人类型看,民营企业主要是由债务人提起破产重整申请,部分原因是民营企业在政府等外部支持方面弱于国有企业,故相对于国有企业来说,化债资金来源相对有限,所以主动申请破产的比例相对较高。

从破产程序进展看,42家企业,目前有13家进入破产计划执行阶段,1家进入破产和解计划执阶段,7家完成破产计划执行,4家宣布破产,其余仍在破产重整程序中。

整体看,2020年已违约企业陆续进入破产计划执行期,但进度受到新冠肺炎疫情影响,第一,部分企业申请延长期限,例如,洛娃科技实业集团有限公司。第二,部分企业受疫情影响,现金流状况短期内难以得到缓解,再融资困境未缓解,从而影响破产计划执行。例如,中融双创(北京)科技集团有限公司应在2020年6月24日前支付第一期债权清偿款(为应清偿金额的20%),受公司及关联公司股权被查封、复工复查进度缓慢等影响,公司因无法足额筹集资金而申请拟将重整计划执行期限延长6个月,第一期债权清偿款支付时间顺延6个月,截至2020年12月24日公司依然未能按期完成支付。此外,随着执法力度的加强,部分发行人因在债券发行时或存续期存在违法违规行为,收到监管部门的行政处罚,或被持有人提起诉讼发生资产查封,从而影响破产重整计划执行,例如,中融双创(北京)科技集团有限公司。

(二)主流回收方式下的债券回收率

从债券回收情况看[2],全市场的回收率较低,不足7%。如果扣除技术性违约和采用破产程序的,回收率约12%,仍处于较低水平。具体看已经开始回收的主体,从方式看多采用自主协商和破产重整:

1、自主协商

自主协商,多采用“展期+现金兑付+债转股”的组合形式,目前也出现了撤销回售的情况。整体看,回收时间差异度大,国有企业与民营企业相比,回收时间相对较短,主要在于政府支持和舆论压力。但从最新的国企违约看,兑付能力和积极性有所降低,进入破产重整的数量有所增加。

2、破产重整

破产重整计划中多区分债权人类型,小额债权人全额现金清偿,限额在5万-50万之间,大额债权人的现金清偿率在0%-60%之间,配合债转股和留债。其中,留债部分可以根据选择的期限设置不同的清偿比例,或设定总的清偿比例分年度清偿。考虑债转股,部分企业普通债权的债务清偿率为100%,例如西王集团、庞大汽贸集团、力帆股份,但债转股部分设定有受限期,从而降低了现金清偿率。部分企业将普通债权细分为金融债权和非金融债权,相对来说,金融债权进行债转股的比例更高,例如,丹东港重整计划中超出30万元的部分,金融类普通债权全部转股,个人债券类普通债权和经营类普通债权按照10%的比例进行现金清偿。东特钢重整计划中约定超出50万元的部分,经营类普通债权人(东北特钢的应付账款客户)和债券类普通债权人可选择现金按22.09%比例清偿或债转股,金融类普通债权人(债权银行)将全部进行债转股。分企业类型看,民营企业的现金清偿比例低于国有企业,平均为13.5%,国有企业为38%。

整体看,目前违约债券的回收差异较大,对债权的分类方式也不同,部分回收方案或有多个选择供持有人选择,尚未形成普遍意义上的平均水平。

二、市场化风险处置方式

在传统风险处置方式外,2020年相继推出债券置换、现金要约收购两种主动管理负债的方式,除可以是困境债券处置方式外,同时也是境外债券市场中常见的主动负债管理方式。其中,债券置换是一种较展期更加公平、透明地缓解短期债务兑付压力的方式。债券置换、现金要约收购分别通过向债券持有人发出要约的形式,以非现金和现金形式进行存量债券的兑付,最终兑付率根据要约条件而定。

(一)债券置换

目前,市场上有3只债券进行了债券置换,分别是“17桑德工程MTN001”、“17华昌01”和“17瓦房02”,3次置换拥有不同的置换条件和置换结果。

1、首只置换债券

2020年3月,北京桑德环境工程有限公司宣布对“17桑德工程MTN001” 进行债券置换,成为境内首个选用债券置换的主体,但因为突发的疫情,公司业务受到重大影响,同时短期偿债压力较大,再融资能力和股东支持较弱,该债券剩余本金和其置换债券后续均发生违约。此案例说明置换债券在置换后和普通债券一样需要进行风险的动态评估,存在违约风险。

2、首只维持票面利率的债券置换

“17华昌01”置换债券的利率维持原票面利率,继续由深圳市高新投集团有限公司提供不可撤销保证担保,剩余未参与置换的本金已于到期日足额兑付。此次置换的特征有,一是,和目前市场上常用的展期差异较小,都表现为“期限延长”“不调整票面利率”。二是在有担保的情况下进行置换。从境外置换债券看,债券置换与是否有担保并无直接关系,置换债券的增信方式通常与置换标的保持一致。需要注意的是,国际评级机构会根据置换条件采取相应的评级行为,当债券条款显著削弱了持有人权益,或者不能改善发行人偿债能力时,将被认定为困境置换,主体级别面临下调,再融资成本将提升。相比境外市场采用的“现金+非现金”的方式,境内3只债券均采用非现金的形式,且置换债券没有相应评级安排和评级行为,随着未置换本金的兑付,评级机构也终止了相关主体评级业务。随着境内制度的完善,不排除以后和境外市场看齐,即加强对发行人偿债风险的评估。

3、首只城投债置换

“17瓦房02”的发行主体为瓦房店沿海项目开发有限公司(简称“瓦房店开发”),截至2019年6月,公司控股股东为瓦房店市国有资产经营管理中心,实际控制人为瓦房店市财政局。公司是瓦房店市城市基础设施建设、土地开发的重要主体,业务主要涉及国有土地使用权经营、基础设施建设管理和海域使用权租赁。收入主要来自海域权租赁,但其利润贡献率很低,利润对政府补助依赖度高,所以此次置换公司可以看作首只城投债置换,且为县级平台。

整体看,公司资产负债率长期位于30%及以下,但资产流动性和盈利能力弱,与政府关联度高,而当地财政实力对上级补助依赖高,是典型城投企业的经营特征。有息负债规模大,截至2019年6月有息债务规模为71.08亿元,占总负债的73%,同时一年内到期的非流动负债规模大幅增长,主要为应付债券和长期借款。债券融资在2019年和2020年陆续到期或进入回售期,集中兑付压力大。所以,瓦房店开发有调整负债结构的需求,债券置换可以延长债务期限。

与产业债置换不同,城投债打开置换先河,引起市场更大的关注,主要原因有:第一,众多城投债发行主体面临与瓦房店开发相似的问题,尤其是县级平台,包括收入结构单一,且不确定性大,对政府补助依赖较高,同时又是当地基建的重要主体。虽然,城投转型一直在推进,但转型业务的持续性和盈利性有待考察。第二,2015年公司债新规实行,城投公司私募债大幅增长,随着2018年后“稳增长”的推进,城投债发行量进一步提升。前期存量债券在2020年陆续进入回售期或面临到期,再融资压力和兑付压力渐显,尤其是低评级城投以私募债发行为主。第三,2019年以来,基础设施建设投资规模出现增长,2020年又提出“新基建”,对城投公司来说既是机遇又是挑战,面临大规模的投资需求,融资规模也出现增长,未来偿付压力上升。此次置换是否会使更多的城投公司效仿,是否产生道德风险,成为投资人关注的焦点。

(二)现金要约收购

2020年12月4日,新郑新区发展投资有限责任公司(简称新郑投资)完成了对其发行的“16郑新发展PPN001”(简称“标的债券”)的现金要约收购,成为银行间市场首单非金融企业债务融资工具现金要约收购业务。本次收购的标的债券为新郑投资2016年发行的5年期债券,发行规模15亿元,含有本金提前兑付条款,现金要约收购前,存量本金为5亿元。本次现金收购的收购净价高于标的债券每百元面值剩余本金,要约届满时,标的债券所有持有人均接受要约。

债券置换是市场化的“展期”,而现金要约收购是市场化的“提前兑付”。提前兑付,在境内债券市场出现的频率越来越高,其原因除了发行条款约定,还有两个主要方面,第一,因债券存续量较小,为了避免流动性大幅下降引起的债券价格大幅波动,发行人或持有人申请提前偿还。第二,出于主动负债管理需求,为降低融资成本,提前回购高息债券。上述两种提前兑付均需通过持有人会议形式,按照“少数服从多数”原则,常出现决议未通过或会议未生效等情况。现金要约收购,可以在“公平、自愿”的原则下实现差异化处置。虽然现在交易商协会规定,发行文件明确约定现金要约收购中发行人需要为持有人提供集体行动安排的合理途径,以决议形式表决是否开展现金要约收购,部分程度上降低了现金要约收购的市场化程度,但在目前,这也保护了投资者的权益。所以,当前存量债券进行现金要约收购时,需要召开持有人会议。

整体看,当前债券处置特征有:第一,回收放缓,破产加速,尤其是国有企业。随着国有企业改革和巨额债务到期,以及地方政府支持能力和态度的转变,部分国有企业的偿债能力出现拐点,进入破产重整的概率提升。第二,破产重整计划的差异度高,回收比例区间大,民营企业的现金清偿比例低于国有企业。第三,高风险债券的市场化处置仍在探索期,发行人和持有人的接受度有限,且要约条款设计的合理性有待提高。